武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科

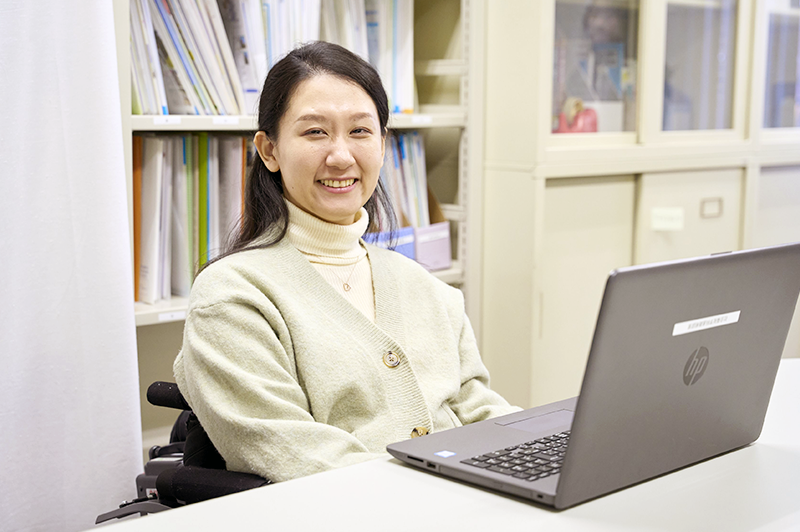

学修支援室 相談スタッフ

生きづらさは誰にでも。

一人で抱えずに一緒に悩みましょう。

私が相談スタッフとして勤務しているのは、社会福祉学科の学修支援室です。武蔵野キャンパスの7号館にあって、社会福祉学科の学生を対象に、学習面から生活面まで広くサポートしています。たとえば、レポートの書き方や卒論のテーマ決めの相談にのったり、プレゼンテーションが緊張するという学生には発表の練習を手伝ったり。友人関係やアルバイトのことで悩んでいるといった相談にものっています。

サポートする中で大事にしていることは、お話を丁寧にきくことと、何気ない会話です。ちょっとした挨拶や「最近どう?」といった会話から、「実は家族と喧嘩していて…」といったお話につながったりします。よくよくお話を聞いていくと、勉強の悩みの背景に、家族や友人との人間関係の悩みや経済的な心配があるケースも。そういう相談ができる関係をつくるためにも、ふだんからの会話はとても大事だと思っています。

コロナ禍の時期は、自宅での勉強に集中できないという学生とZOOMをつないで、一緒に勉強したこともありました。同じ悩みを抱えている学生同士をLINEでつないで、私の勤務時間以外も、その学生同士で励まし合えるような環境をつくったこともあります。家族の介護を抱えて頑張っている学生に支援サービスを紹介したり、私だけで応えられないことは、社会福祉学科の先生方や武蔵野学生支援課の方々と協力してサポートしています。

「佐久間さんに相談してよかった」と言ってもらったときや、学生がどんどん自信をつけて、みるみる変わっていく姿を見るときが嬉しいです。私は相談にのることを大変だと思ったことは一度もなくて、仕事だけど仕事じゃない感覚。学生の大変な時期に一緒に悩めるのが幸せだなと思っています。

生きづらさは誰もが抱えている。それは一人で抱え込まず外に出した方がいい。助けてくれる人は必ずいる。同じ悩みを抱えている人も必ずいて、その人が話してくれたことが誰かの助けになることもある。それを支えられる学修支援室でありたいと思います。

まわりに迷惑をかけないようにと、

行きたい場所さえ言えなかった自分。

私自身は、16歳のときにトランポリン部の練習中のケガで頚椎を損傷して以来、リハビリを経て車椅子で生活しています。最初は自分の体に何が起きているかもわからず、病室の天井ばかりを見ている毎日が本当に辛かったです。来年こそは違う景色を見よう、この経験を絶対何かに活かそうと思いながら病院やリハビリテーションセンターで過ごしたことを覚えています。福島の実家に戻ることができてからは、東日本大震災の被災も経験しましたが、相談事務員の仕事をしたりできるようになりました。

ただ、重度の障害を持ったことで、家族やヘルパーさんが着せやすい服を着ようとか、まわりの人がラクな方法を選んで、迷惑をかけないように動く習慣ができていました。それに気づいたのが、21歳のときに招待留学制度で行ったデンマークでの経験です。先生や友人が「どこに行きたい?」と聞いてくれても、当時の私は答えられなかった。みんなが私を連れていきやすいバリアフリーの場所でとしか思いつかない。考えても出てこない。そんな自分に落胆しました。それでも友人たちが「ここに行きたい」と私が言うのを大事に待ってくれて、実際に行くことができたことで、自分の意思を持つ大事さを思い出すことができました。

「自分は車椅子だから」。「進学するとしても通信制か」。帰国後のことを話していたときも、そんなふうにばかり言う私に、「車椅子じゃなかったら、本当は何がやりたいの?」と友人がストレートに言ってくれたことがありました。やりたいことを自分で制限していたことに気づいて、人生が大きく変わり始めるきっかけになりました。

スポーツの授業で、ハンドサイクルに乗ってみたいと思いながら無理だと思っていた私に、先生が手作りのグローブやベルトで乗れるように工夫してくれて、校内を一周できたこともありました。「やりたい」という気持ちが大事。できる方法を考えればいいだけ。そういう前向きな考え方をデンマークで学んだことで、帰国したら大学で社会福祉の勉強をしようと、自分の進む道を決めることができたんです。

人生が変わった武蔵野での4年間。

ここで恩返しをしたいと思いました。

武蔵野大学に進学した理由は、オープンキャンパスで社会福祉学科の熊田博喜先生とお話しできたことでした。私の想いを聞いてくださり、「この大学にまだ車椅子の学生はいないけれど、障害があっても学びやすいキャンパスのあり方を一緒に考えてつくっていきたい」と言ってくださいました。先生との距離が近く、温かい雰囲気があって、一緒に考えてくれる大学っていいなあと、武蔵野大学に進学しました。

今も役に立っていると感じる授業は、大学2年生のときの「社会福祉演習」という授業。実践的な面接の練習やロールプレイが多く、相手のお話を共感しながら真摯に聴く「傾聴」の大切さを学んだ授業でした。大学3年生のときには「障害学生サポーター制度」を高田明子先生と立ち上げました。サポートを必要としている学生と、ボランティア登録している学生をつないで、授業でのノートテイクなどのサポートができるようにしたボランティア制度です。私自身、4年生からその制度を使わせていただいて、たくさんの学生と学科を越えて出会うことができました。

在学中には「世界の幸せをカタチにする賞」を大学からいただきました。私が何かを形にできたというよりも、生きづらさを理由に引きこもらず、地域や大学で過ごして感じたバリアを伝えていくことで周りが変わって、過ごしやすいキャンパスが形になったということだと思います。武蔵野での学びが私をいちばん育ててくれました。恩返しがしたいのはここだと思い、大学院を修了後、武蔵野大学で働くことにしたんです。

立ち上げに関わった「障害学生サポーター制度」が今も使われているのを知ると、あ、つながっているなあと感じます。自治体で障害福祉の仕事をしている卒業生と同窓会でつながって、障害がある人にも住みやすい街づくりやサービスについて情報交換していたり、卒業してからも「響き合い」が続いていることを感じます。私は100年のうちの4年間しかいなかったけれど、本当に4年間で人生が変わって、またここに戻ってきて学生たちと関わることが出来ている。私が得たことを次の武蔵野に繋げていきたいなと思います。

学生生活を見守ってくれる正門。

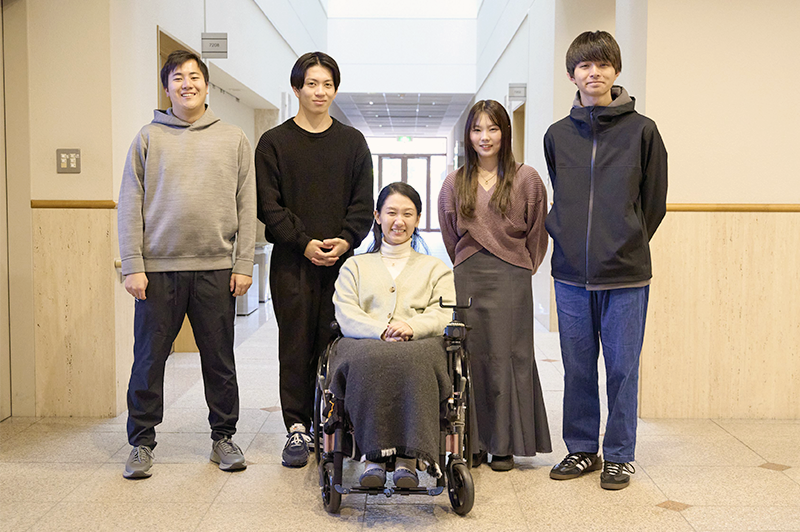

写真は、佐久間さんが卒業式の日に友人たちと撮った、武蔵野キャンパス正門での記念写真です。食堂や中庭でお喋りをしながらごはんを食べたり、空き時間にはレポートを書いて、授業が終わったら遊びに出かける。そんな仲間との時間が今も支えになっていて、卒業後も定期的に集まって近況報告をしているとのこと。集まるたびに、正門を初めて通った時の初心を思い出すと話してくださいました。今でも入学式・卒業式の日になると、正門では友人たちと記念撮影する学生の姿があります。正門での写真は多くの卒業生にとって、あの大事な時間を思い出させてくれるもの、心の拠り所になっているのかもしれません。

前向きな気持ちになれました。

「辛い経験をしてきた人は、他者の痛みが分かるようになる」。佐久間さんのお話を聞く中、この言葉が思い浮かびました。自分と向き合い、やりたいこと・出来ることをしっかりと見つめた上で行動に移されていて、本当に強い人なんだなと思いました。僕はあまり自分の悩みを口に出せない性格で、一人で考え込んでしまうタイプです。もっと人に頼ったり、無理に強がらなくてもいいんだと思えるような、少し気分が軽くなったような取材でした。前向きな生き方、考え方を知ることができたという意味でも、非常に良い経験ができました。

佐久間さんへの取材を通じて、武蔵野大学の100年の歴史が、一人ひとりの学生の歩みで築かれてきたことを実感しました。リハビリや留学を経て大学進学を決意し、学修支援室で働くまでの道のりは、強さと前向きな姿勢にあふれていました。「響き合って、未来へ。」というスローガンにも深く共感されており、その言葉には後輩へのメッセージが込められていました。このインタビューが、多くの人の刺激になればと思います。

初めての取材でとても緊張していましたが,佐久間さんが僕たちの質問に対して、とても丁寧に応えてくださり、また話題を提供してくださり、とても感謝しています。また,留学のお話をされていたときには、勉強のお話だけでなく、文化や観光地の紹介もしてくださいました。100周年の歴史のなかでは、たくさんの学生が輝いていたことを感じます。この記事を見て武蔵野大学に来たいという学生が増えれば良いなと思います。

逆境を乗り越え、自らの道を切り拓く強さに心を打たれました。突然の試練を前にしても、歩みを止めず、挑戦し続ける姿勢に感動しました。デンマーク留学で「自分で決める」ことの難しさと向き合いながら、自らの進む道を見つけていく姿は特に印象的でした。その選択が大学進学、社会福祉の道へと繋がり、現在は後輩たちを支える存在に。学ぶことを諦めない信念が佐久間さんを突き動かし、周囲にも影響を与えていることを感じました。このインタビューが、多くの人に前を向く勇気を与えるものになればと思います。

取材日:2024年12月 所属・肩書等は取材当時のものになります。