スリランカ大使夫人

人と人、スリランカと日本を繋ぐことが

できるのがとても嬉しいです。

スリランカはインドの南東に位置する、人口 2200 万人ほどの島国です。シンハラ語、タミル語、英語の 3つの言語が使われている多民族国家で、約70%が仏教徒です。紅茶の生産が盛んで、旧国名がセイロンだったことからセイロンティーとして世界で愛されています。宝石も多く産出しており、英国王室のロイヤルジュエリーや世界的ブランドの宝飾品にも配されるロイヤルブルーサファイアの産地として有名です。小さな国ですが、長い歴史と豊かな自然があるんです。

国家間の外交に重要な役割を果たすのが大使館です。在日スリランカ大使館は、日本とスリランカをつなぐためにあり、大使は国の代表として重責を担っています。私は E. ロドニ M ペレラ駐日スリランカ特命全権大使の夫人として、大使をサポートしています。要人を大使公邸に招いてランチやディナーを開催したり、レセプションや皇室行事に大使と一緒に出席して様々な国の要人と交流を深めます。民族衣装のサリーは私のユニフォームのようなもの。昼間のサリー、夜のサリーなど、アテンドする方やイベントによって変わってくるので、多い時には3、4回着替えることもあります。他にも、チャリティーやボランティアに参加したり、両国間のビジネスのミーティングに参加することも多くあります。

私はコミュニケーションが本当に好きなので、スリランカと日本の人と人を繋ぐことができるのがとても嬉しいです。大使館というと固い雰囲気だと思われるかもしれませんが、スリランカ人は優しくて、在日スリランカ大使館で働いている方々はとても仲が良いんです。私も大学卒業後、スリランカ大使館で働き始めた初日に、サプライズでお誕生日のお祝いをしてもらい、温かく受け入れてもらったのを覚えています。

日本を離れてやっと気づきました。

自分のルーツ、浄土真宗 。

もともと私が生まれ育った実家は、群馬県桐生市にある浄土真宗のお寺なんです。僧侶の父は、1970年代からタイで開かれた仏教徒会議に参加したり、仏教国スリランカにも何度も訪問したりと、世界に対してオープンな姿勢の人でした。スリランカのお坊さんが群馬のお寺に来られることもあったりと、その頃からスリランカとはご縁がありました。

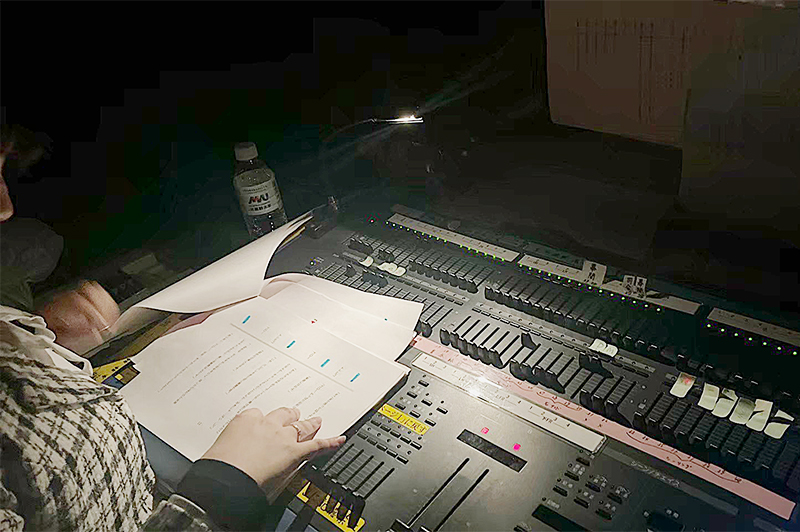

大学も、宗門の大学である武蔵野女子大学を選び、入学しました。仏教学の花山勝友先生の授業が面白かったのを覚えています。私たちを笑わせながらも、面白いお話のなかに、ちゃんと大事なことが盛り込まれている授業でした。ただ、勉強よりもいちばん打ち込んだのは放送研究部の活動です。私はアナウンス部の担当として、毎日、部室で腹式の発声練習をしたり、ラジオドラマや映像をつくったり、人前で話す経験を楽しんでいました。

大学を卒業後は、いずれ実家のお寺に戻ることを考えながらも、もう少し社会経験をしたいと、父の紹介でスリランカ大使館に就職したんです。そこで勤務していた今の夫と出会い、結婚することになり、世界各地に赴任する人生となりました。スリランカはもちろん、米国のニューヨーク、ケニア、イタリア、ノルウェー、ベルギー、さらに米国のワシントンD.C.といった都市、国々に赴任し、本当にいろいろな生き方があることを知りました。2022年から再び日本に駐在していますが、もう今の自分は、日本人というより、世界の一員という感覚があります。

でも、世界各地で暮らすようになったとき、生活への不満も何もないのに、私の中で何かが欠けているという感覚がありました。それがよくわからず、自分で見つけなければと思っていたときに、あるフランス人僧侶の方が書かれた本『Happiness』を読んだんです。そして、その本の根底に流れている仏教に触れて、私の中で欠けていたものは仏教だったと知ることができました。日本のお寺で育って、自分のまわりにはいつも仏教があって、自分のDNAにも入っているのかもしれないもの。日本を離れて暮らし始めて、やっとそれに気づきました。そこから通信教育で、あらためて浄土真宗を勉強しました。

世界の幸せ、平和。大きなテーマも、

やっぱり自分から始めること。

私が最初に日本を離れた1997年の頃と比べれば、日本もよりオープンになり、海外から日本に来る方も増えています。日本にいるスリランカ人は増えていて、今では5万人ほどです。私はスリランカと日本の両国を知っているので、両国の架け橋となって、どちらの国の方にも魅力を紹介することに携わっていきます。

実は両国は深い関係があって、1862年には、福沢諭吉さんが外交団の一人として欧州に行く途中、そして帰途にスリランカを訪問されています。福澤さんの勧めで仏教を学ぶためにスリランカに留学した人も多かったそうです。第二次世界大戦の後にも、両国の関わりを示す象徴的な出来事がありました。サンフランシスコ講和会議に出席したセイロン代表のジャヤワルダナさんが、「憎しみは憎しみによって止まず、愛によって止む」という仏陀の言葉を引用し、日本への賠償請求を放棄する演説をして各国に呼びかけ、日本の戦後復興の道が開かれたと言われています。アジアの一員、同じ仏教国として、スリランカは日本をサポートしていきたいという想いがありました。その後、スリランカは日本で一番最初に大使館を開いた国のひとつです。

今、世界には再び大変な状況があります。日本にいるだけでは見えないことも多いので、世界各地で得た経験を通してお伝えできることを、私は講演や交流の場でお話ししています。日本の方々にもよりオープンなマインドになっていただけたらと思います。武蔵野大学は、世界の幸せをビジョンに入れているのは素晴らしいこと。世界の幸せ、世界の平和というのは大きな話ですが、やっぱり自分から始めることだと思います。コミュニケーションをすること、言葉やその背後にある文化を学ぶこと、そして笑顔が大事。東京は世界でも笑顔が少ないように感じますよ。もっと笑顔でコミュニケーションしていきましょう。

40年以上の伝統ある部活動“放研”。

武蔵野大学の「放送研究部」は 44 年前から続く伝統のある部活動です。ラジオドラマや映像作品の制作などを中心に活動をしています。ペレラさんも在学時、発声練習やラジオドラマ制作などに打ち込まれたそうです。毎年、放送研究部が実施する番組発表会、通称「番研」や摩耶祭で公開する映像作品の制作も、当時から始まっていたとのことです。人前で話す機会が多く、話し方が上達する部活動。アナウンサーとして就職した卒業生もいます。部の歴史の中では、部員が集まらず、廃部の危機などもありました。それも乗り越え、今では西東京市の成人式の司会を任されたり、他大学のラジオ番組に出演をしたり、校外にも活動の範囲を広げています。武蔵野大学を代表する部活動として、放送研究部の伝統は続いているのです。

お話のなかで感じることができました。」

外交の一翼を担っているペレラ雅子さん。お会いするまでは遠い存在のように感じ、緊張していました。しかし、お話を伺っていると、とても親しみを感じる先輩でした。大使夫人として世界で活躍されていること、育ってきた環境から仏教が根源となっていること、女性としての生き方、この3点がペレラさんを伝えるキーであると感じました。なかでも仏教という観点を大事にして書けば、読む人にペレラさんをより近い存在として感じてもらえると考えました。ペレラさんの人物像が少しでも伝われば幸いです。

ペレラさんは世界規模で活躍をされている方。どのような原稿にすれば、ペレラさんの役割や考え、そしてペレラさんを構成する仏教精神、そういったことを余すことなく盛り込めるのか、何度も相談をしました。時に膠着し、原稿が進まなかった時もありました。そんな中で、何でも盛り込むのではなく、自分たちが素直に感じたペレラさんという人物像を書けばいいと考え始めてからは、書きやすくなりました。取材を通して、世界で活躍される卒業生の姿に憧れの念を抱きました。

大使夫人として様々な国の代表や大使と向き合っているペレラ雅子さんの取材を行いながら、どんなふうにまとめることができるだろうかと不安がありましたが、メンバーで話し合いながら一つの原稿にまとめることができました。気さくなお人柄が伝わるようにすることがなかなかうまくいかず苦戦しましたが、話し合いをしていくなかで、実際に取材をしたときと同じ雰囲気を表す言葉を見つけることができました。読んでいただいた方にも雰囲気を共有できたらと思います。

取材日:2024年9月 所属・肩書等は取材当時のものになります。